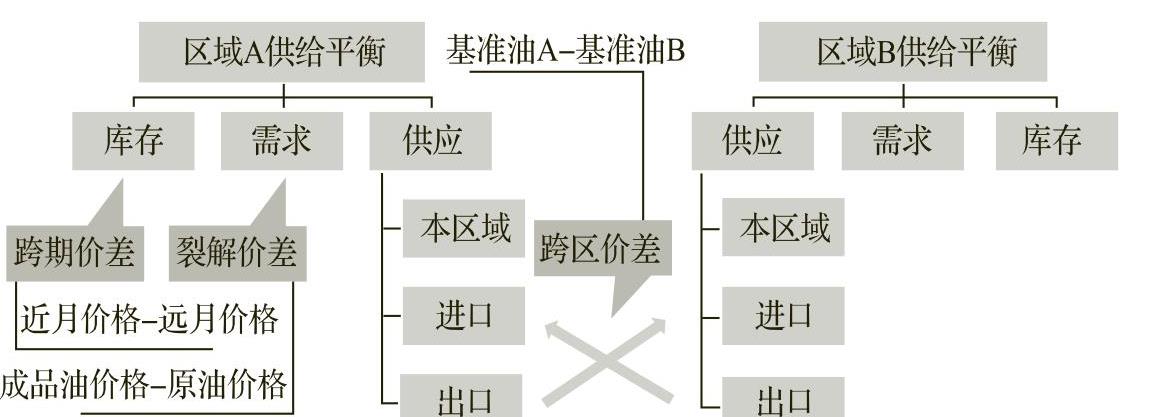

在简化的两区模型下,可以看到三大价差和区域供需存的逻辑关系。第一,区域的库存和本区的基准原油的跨期价差密切相关。第二,区域的需求和本区的各成品油裂解价差有关。第三,区域的供给和跨区基准原油价差有关(见图3-7)。

图3-7 跨区基本面供需存和价差模型

(一)理解跨期价差和库存之间的逻辑关系

本区的库存是本区和区外的供给和需求平衡后的产物,库存的变化状态始终可以表征基本面的供大于求和供不应求两种基本情况。而跨期价差和供需基本面状态相互影响和作用。

1.跨期价差结构形成的基本面驱动逻辑

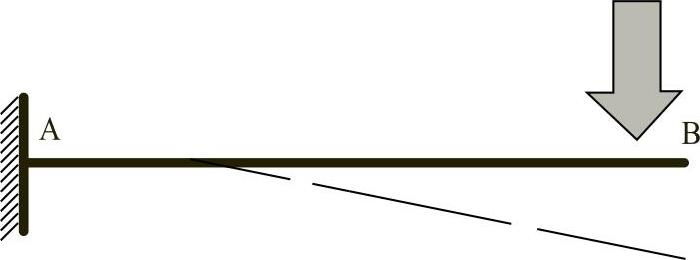

在基本面的驱动下,期货市场各月份的价格注定不会同幅度涨跌,从而形成价格结构。我们可以设想一个简单的模型(见图3-8),把一把钢尺一段固定在墙里,另外的大部分水平延伸并悬空。然后在悬空端B向下施加一个力。我们可以观察到一个很自然的现象,就是这把钢尺会向下弯曲成一种曲线的形状。悬空端向下,而固定端A不动。从力学的角度看,是因为钢尺受力分布不均衡。悬空端没有支撑,外力作用下向下位移很大;固定端有墙体的锚定,向下的位移无法发生。我们给钢尺悬空端施加的压力越大,钢尺悬空端向下的位移就越大,但是我们也会发现越向下压,我们就越需要用力,这就是钢尺在变形过程中给我们的一种反作用力,就是一种反馈。

图3-8 压钢尺形变示意图

市场也是如此,前面月份合约的交易量很大,而远期合约的交易量很小。市场近期和远期合约的价格对应的多空博弈势必力度不同。先设想一下在市场出现供大于求的情况下,买卖双方肯定是优先考虑近端的交易,卖方因为供大于求肯定是急于将手中的现货或者说库存里的东西销售出去,但这个时候买方并不着急出手,所以这时候你近端的价格遭受的卖压力度肯定比远端的卖压力度要大。这种卖压力度的差异,就造成了近端价格要跌得比远端的价格快,持续一段时间后,比如就会出现近期的价格低于远期的价格,形成Contango价格结构(近低远高,即升水)。

反之如果市场出现供不应求的情况,买方是急于购买,但卖方并不着急出手,所以近端的价格走得就会比远端的价格走得更高、幅度要更大;持续一段时间后,近端价格每次走得都比远期的价格幅度要大一些,就会形成Backwardation的价格结构(近高远低,即贴水)。

所以在直观的逻辑推演下,两种基本的价格结构实际上就是基本面作用形成的,供大于求会导致Contango的出现,供不应求会导致Backwardation的出现。

2.跨期价差结构对基本面的负反馈作用

供应、需求和库存是一个三元的线性关系,供需变量的关系是确定的,因此库存的变化就也是确定的,在供大于求下,库存在逻辑上是必须增长的,在供不应求的情况下,库存则应该是减少的。库存就是供需平衡的结果。如同钢尺的变形位移,位移量越大,对施加力气的人的反作用力也越大。近远期价格因为基本作用而出现分离,形成的价差越大,就好比是钢尺的位移量越大,对基本面就会起到反作用力。库存在这里就是反作用力的体现。

先看市场处于供大于求和近低远高(Contango)市场结构的情况。如果卖方手中的货盘都销售出去的话,势必会有一部分的货盘会成为买方的库存。卖方的出清一定有买方来承接,就像交易所期货交易,每一手卖出的合约总是有一个人去承接的。而实际需求并没有那么大,买方拿回去后用不完,一定会有剩余的量,就变成了买方的库存。如果卖方手中的货盘销售不出去,但是上游的生产部门又生产出来了,那就是卖方手头的库存,卖方无法出清。但是一般情况下,如果卖方没有出清的话,一是没有收入,二是会影响到后续上游的正常生产。所以虽然理论上卖方也可以持有库存,但实际的产业模式又让卖方尽量地出清当期生产,因此多数的选择是降价也要出清,绝不留在自己手里。总之,供大于求下库存的逻辑是增长的,而且库存是交到贸易环节或者是产业下游的买方手里。

在供大于求的作用力下,市场是近月合约跌幅大于远月合约,一直到形成近低远高的市场结构。作为买方来说,承接了库存就等于获得了一个现货价格成本。这时候如果远期市场的价格高,就会存在一个低买高卖的时间套利机会。库存持有者完全可以在远月期货合约上卖出这批库存,在低买高卖之间就获得了一个价差利润空间。如果这个价差利润空间可以覆盖仓储成本、资金成本等必要的仓储时间总成本,就构成了一个相对无风险的套利,也就是大家常说的“正套”(买现货抛期货)。因此,只要价格结构足够深,原来买方增加库存是有利可图的。所以,库存建立的市场驱动力不是来自于持有库存者对未来油价上涨的预期投机,而是因为近低远高的市场结构能够给予库存持有者实现无风险套利。不可否认,市场上有持有库存,敞开价格做投机的,但这不是主要驱动力。

由于仓储成本、资金成本是动态的,所以价格结构随着供大于求的状况而逐级去触动各类型库存增长。市场价格结构是由窄变宽(相对0值),首先触发炼厂利用自己的固有储罐,因为这个库租是免费的。然后是商业性的储罐,商业性的储罐成本更高一些。然后如果要是市场价格结构足够深的话,干脆就租油轮漂在那边做浮仓收储。所以近低远高(Contango)的价格结构既反映了基本面供大于求的现状,也使得买现货抛远期无风险套利变得可行,从而推动了库存的建立。由于库存的建立,供大于求的过剩量有了承接,从而避免了需求缺失导致上游在短周期内被迫减产。但如果库存涨到储罐容量出现瓶颈的时候,这时过剩的原油也真是无处可放,那么跨期价差势必会更深。而在持续的供大于求下,在价格结构变深的过程中,原油绝对值价格也不断下降,前端的价格打到低于上游的作业成本线,上游很可能就必须真的考虑减产。

另一种情况是市场处于供不应求和近高远低(Backwardation)的市场结构。如果当期的买方需求很强,供给遭遇瓶颈,那么就势必需要释放库存。在供不应求的情况下,买方需求量得不到满足,而卖方的供给不能够满足买方的需求量。还将出现两种情况,一种是买方放弃需求,一种是释放库存。很显然,除非现货价格暴涨,买方一般是不会轻易地马上放弃需求的;而且因为有库存的存在,供需缺口只要不是很大,在库存能够起作用的情况下,现货价格暴涨的机会不大,要么就是冲一下很快就被库存的释放打压下去。因此,供不应求下,库存释放是第一步。

在供不应求的作用力下,市场的现货、近月合约价格涨幅大于远月合约,一直到形成近高远低的价格结构。在近高远低的价格结构作用下,对于释放库存的卖方而言,可以按照现货价格卖出库存,同时买入远期的价格锁定远期进库原油的成本。在这种操作过程中,高卖低买构成一种无风险套利行为,在远期原油进库后,又实现了库存回补。在近低远高结构下开展收储的过程中,需要支付仓储成本、资金成本等费用。而近高远低抛现货买远期的操作,不存在仓储成本和资金成本。从抛出的库存进入现货市场换得现金,到远期回购实物入库的时间里,可以进一步产生资金收益,如果套利的时间周期长,还可以把库房租出去收取租金。因此,“正套”的成本反而在“反套”(卖近买远)中成为收益。因此,降低原油库存的市场动力并不是库存持有者担心未来油价下跌而抛出库存,而是因为近高远低的市场结构能够通过降库存买远期实现更好的无风险套利。不可否认,这里面也存在投机的冲动,库存持有者因为看跌油价而把必备的库存悉数抛出,希望未来价格能跌,也没做远期价格的锁定。如果未来价格上涨,到了未来又不得不高价买回现货。

近高远低的价格结构是鼓励降低库存获取无风险收益的,会随着供不应求的状况而逐级推动整个清库过程。首先是最高成本的商业性浮仓库存,跨期价差一旦从Contango回撤到无法覆盖浮仓租金的时候,浮仓会理性地选择出库。然后跨期价差进一步收缩,在回撤到无法覆盖岸罐成本的时候,商业性库存又会被释放出来。一旦跨期价差趋零,价格结构状态就是供需平衡。因此,库存在市场从供大于求向供不应求转变的过程中,具有迟滞基本面变化的作用,会减缓供需平衡的波动,库存也就成为了重要的供需平衡蓄水池。但如果市场还是供不应求,这时候,库存释放速度显然不会无止境地弥补上这个缺口。市场价格结构进入近高远低,市场的供不应求局面形成,首先是炼厂可能觉得现货价格高了,选择推迟当期的现货采购数量。然后,如果还是供不应求,那么近端的价格就会像脱缰野马一样飙升不止,从而形成一个非常强烈的近高远低价格结构,正的跨期价差数值令人瞠目,直到把需求逼退,重新使得供需达到一个新的动态平衡。这个时候,商业性的库存所剩无几,短期暴涨的价格也不可能得到供给的弥补,这时候很可能需要动用战略石油储备来平抑油价。在价格结构作用的同时,绝对值油价高企后也会发挥作用,社会的整体油品消费会被抑制,长周期的上游就会增加投资。我们可以看出,绝对值油价要对短期供需发挥作用,势必暴涨暴跌;而在库存的缓冲作用下,通过价格结构能够更好地对供需平衡进行短期的调节,为社会和长周期产业的调整赢得更好的准备时间。

因此在供大于求的基本面状态下,推动市场形成近低远高的价格结构,跨期价差(-)推动开展“正套”,使得市场愿意主动增加库存,减缓供大于求的程度,避免供需失衡恶化。而在供不应求的基本面下,推动市场形成近高远低的价格结构,跨期价差(+)推动开展“反套”,使得市场愿意主动去库存,缓和供不应求的程度。因此,在跨区模型中,库存因子对应的价差就是跨期价差。

(二)理解裂解价差是需求强度的一个客观反映

裂解价差简单的比喻就是面粉和面包的关系,面粉是原料,面包是产品,裂解价差越高,就意味着做面包是越赚钱的,所以满大街就全是面包店。面包店多了以后,就又可能出现一种奇怪的现象,面粉反而稀缺。因为面包店出现了恶性竞争,大家都在抢面粉,面粉就可以贵过面包。在正常的情况下,裂解价差反映了面包店对面粉的需求,也就是对原料的需求。但是如果产业链过度竞争,裂解价差缩小甚至倒挂,就变成了一种市场扭曲,这种扭曲就会带来一种负反馈,就是面包店会因为没有利润而关门。裂解价差增大,不仅仅是对原料端的需求强的反映,也会增加产品端的供给量。(https://www.xing528.com)

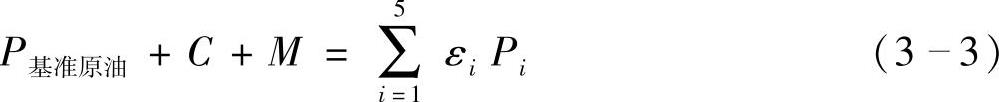

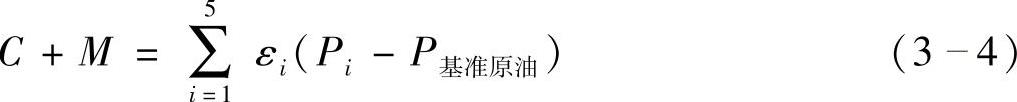

以原油炼油过程为例,裂解价差就是成品油对原油的价差。原油通过炼厂的加工炼制可生产出诸多产品,每个产品都有各自与原油的裂解价差。其中最为重要的是石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的裂解价差。以基准原油实物为例,在采取简单加工(浅加工)路线时,产品大致可以分馏为石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油,按照炼厂的财务平衡公式可以表示为:

式中 εi(i=1,2,3,4,5)——石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的浅加工收率;

Pi(i=1,2,3,4,5)——石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的价格;

C——原油成本外的其他费用;

M——炼油厂毛利;

(不考虑自用和损失)。

(不考虑自用和损失)。

在财务平衡公式的基础上,将P基准原油移动到公式右端并利用 进行拆解合并,可以得到成品油裂解价差公式如下:

进行拆解合并,可以得到成品油裂解价差公式如下:

该公式表明,基准原油的全部产品的裂解价差按收率系数加权后就是炼厂的炼油毛利和其他费用之和。炼油工业是典型的重化工业,一般情况下原油成本占到炼厂全部成本的90%以上,炼厂的加工费用和炼油毛利占比不到10%。在平稳生产的过程中,加工费用相对稳定,因此成品油裂解价差决定了炼油毛利。

裂解价差越高意味着炼厂的毛利越好,炼厂的开工积极性就越强,从而在短周期内推高炼厂的现货采购意愿。因此,主要成品油的裂解价差的组合结果即炼油毛利,是对原油需求强弱的直观反映,也是跨区“供需存”基本面模型中对需求因素产生作用的关键价差。它同时反映出原油需求的实质推动力来自成品油的需求,裂解价差也很好地承担了原油价格向成品油价格传递的重要角色。

裂解价差在反映原油需求的同时,也会对基本面产生短周期和长周期的影响。在短周期内,裂解价差高,炼油毛利好,炼厂将提高开工率,在产品结构优化中也将优先考虑增产裂解价差最好的成品油,这样势必造成成品油总量供给的有效增长,特别是高毛利成品油产量的增长。成品油市场由于得到足够的供给后,满足了需求端的要求,实现了成品油的供需平衡,又对裂解价差产生影响。

在短周期的交易实践中,裂解价差作为重要的价差工具经常为交易员所应用。例如交易员可以利用裂解价差工具,锁定未来的炼油毛利,避免炼厂在毛利下滑过程中减产。这种交易策略实施后,能够促进成品油在未来供给平稳。在原油结构优化过程中,燃料油裂解价差的走强势必带动对重质原油的需求上升,石脑油裂解价差的走强则会带动轻质原油的需求上升。从长周期的角度来看,如果炼油毛利持续保持较高的水平,则将鼓励资本市场和石油公司增加炼油业投资,从而扩大炼油能力,反之,通过炼厂之间的竞争又将迫使炼油毛利趋于合理水平。

(三)跨区价差是区域的边际供给驱动力,跨区的贸易量将成为区域外部的边际供应量

由于区域内部供应在短周期内是相对稳定的,因此跨区的贸易量在调节区域内部供需存平衡的过程中具有边际的决定意义。跨区贸易的价格驱动力来自两区油品的价格比较,利润空间来自两区油品的价差。运输物流、资金占有、跨区时间占用是跨区贸易的成本要素。

跨区价差能够直观地反映出区域之间的相对供需平衡状态。第一种情况是两区失衡,跨区贸易成为常态,资源短缺的一端从资源宽松的一端持续进口,因此短缺端的价格必须持续高于宽松端的价格,跨区价差需要能够覆盖运输物流、资金、操作等成本,价差具有下限。一旦价差低于下限,跨区供给就减少,两区的失衡就无法得到弥补,资源短缺端在得不到其他供应的情况下,必须再次提高价差来开启跨区贸易。跨区操作的最大成本是运输成本,因此两区之间的物流方式和相应的运费行情的波动也会影响跨区价差的波动。第二种情况是两区平衡,跨区贸易是非常态的,而且可能是双向的,跨区贸易的开展有赖于两区平衡下的波动而出现的局部或暂时的失衡。价差具有双向区间波动的特征。当一端出现供不应求而另一端出现供大于求后,价差改变,跨区套利窗口打开。由于跨区处于整体的平衡,因此在短周期内就有可能改变跨区的平衡,使得价差回落。因此,跨区价差的波动有着双向波动的特点,时而正向套利窗口打开,时而负向套利窗口打开。

全球石油的跨区格局分为两个层级。第一层级是苏伊士以东和以西两个市场各自平衡,东区的代表基准原油是迪拜原油(Dubai)(或者是姐妹油阿曼原油(Oman)),西区的代表基准原油是布伦特(Brent)。第二层级上,分为跨大西洋各自平衡和中东—亚太互补平衡。跨大西洋两区市场主体分别是欧洲和北美,欧洲代表基准原油是Brent,北美代表基准原油是WTI。中东—亚太互补平衡,目前看,中东有Dubai作为基准原油,而远东只有期待上海原油期货SC。

在缺乏上海原油期货的局面下,目前的三大基准原油所形成的跨区价差组合中,具有较好交易流动性的只有两个,一个是东西价差,一个是跨大西洋价差。东西价差即Brent与Dubai原油的价差。Brent期货原油和Dubai远期现货原油之间的价差(EFS)可以直接交易,由于价差的一端是期货价格,因此流动性较强。该价差所对应的跨区关系是各自平衡,因此该价差具有双向区间波动的特征。在跨区套利窗口打开、出现套利交易机会的时候,贸易商将优先行动起来,开展实物跨区“无风险”贸易套利。炼厂方面对跨区价差也有自己的理解和相应的交易策略,由于全球炼厂有很多是可以开展全球范围内的资源优化的,因此该价差对炼厂的跨区原油选择产生影响,当炼厂认为Brent原油加工效益优于Dubai原油时,由于各区实货原油定价分别挂靠于Brent或Dubai原油价格,因此炼厂会增加西区以Brent计价联动原油的采购数量而减少东区以Dubai原油计价联动原油的采购数量。在上述采购和贸易策略的作用下,西区和东区的供需天平就会出现相反的变化,推动两区达到各自的平衡,并将Brent与Dubai原油的价差拉回到跨区套利所需的价差区间之内。

第二个被经常直接交易的跨区价差是WTI与Brent的价差,直接以期货价差为交易标的。在2009年之前,美国的石油对外依存度很高,整体上跨大西洋的原油基本面格局是失衡的。美国进口的大量原油抵达墨西哥湾(美湾)后,通过管道继续向北输送到库欣地区,再由库欣地区向五大湖工业区输送,也称为“南油北上”的格局。因此,WTI原油期货价格需要持续高于Brent原油期货价格(1.5美元/桶以上),跨区价差波动的特点就是存在一个“下限”,价差低于下限后,进口减少,美国区内供给随之减少,内陆WTI的原油价格就会被重新推高。两种原油期货的价格比较以需求方的交割地库欣为准,价差平衡点是Brent价格+海运费用+美湾至库欣管输成本=WTI价格-两种原油的品质差。2009年以后,美国页岩油产量连年大增,北部巴肯地区的页岩油以及加拿大增产的油砂资源进入美国内陆石油战略II区和IV区[1],打破了传统的“南油北上”格局,不仅内陆两区不需要从库欣进口原油,反而出现了内陆地区和加拿大的原油需要自北向南输送到美湾地区炼厂(美国最大的炼油集中地)的局面,需要建立“北油南下”格局。北美石油供需格局的巨变,遭遇了物流设施的瓶颈,即南下的管道输送能力十分有限,因此过剩的原油资源不得不通过铁路甚至车辆的方式逐级向南输送。由于铁路和车辆运输成本十分高昂,从而导致了WTI与Brent严重的价格倒挂。高的物流运输毛利极大地刺激了管道建设投资,2011年后新建南下管线陆续投入使用,整体物流成本下降,新的“北油南下”格局定型。与“南油北上”的价格比较基准地选择不同,格局改变以后,新的两种原油价格竞争基准地从库欣向南移动到美湾港口。

可以看出,跨区价差对供给量具有边际的影响力,是改变区域供需平衡的重要价格关系。跨区价差在反映区域供需强弱的同时,引导着资源开展跨区套利贸易,跨区套利贸易的数量又对供需基本面进行重塑,如此反复。跨区价差波动意味着区域基准原油之间的价格波动并不是无序的,可以反映到全球的石油供需态势中,从而对油价的形成发挥重要影响力。

总之,三大基本价差是与基本面的供需存密切关联的,而且是一一对应的,每个变量都有各自对应的一个关系。因此,如果基本面从供需存数量分析存在数据准确性和及时性的先天缺失的话,那么显然应当通过数据更为丰富和及时的价差进行补充。通过数量和价格、价差相结合的办法来检视基本面的动态变化。价差数据通过组合,能够解释更为客观准确的基本面状态,比较基本面数量数据的滞后,价差分析能够更加超前地发现基本面的变化和趋势,能够为价格的研判做出早期预警。

构建跨区基本面—价差模型,一方面是将基本面带上了地缘特色视角,另一方面是用灵敏的价差弥补滞后的供需存数据,能够突出分析的时效性。完全可以通过三大基本价差的状态给基本面进行“标准化”的定性和度量,从而确定分地区的供需平衡状态,然后再汇总出全球的供需平衡状态,为油价的分析提供更为灵敏的短、中期“天气预报”,更好地满足交易对分析的时效性要求。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。