毫无疑问,佛教雕塑是中国雕塑艺术中最为重要、规模最为庞大的雕塑类型。对西方人来说,佛教雕塑可能有一些陌生,所以我们介绍佛教雕塑的篇幅会更长一些。

前文已提到,佛教雕塑起源于公元5世纪中期,在7—8世纪早期达到顶峰,之后逐渐衰落,12—13世纪时复兴,雕塑作品丰富多样。因此,佛教雕塑的时间跨度很长,虽然质量参差不齐,但产量极其丰富。各地在各个时期都有水平极高的宗教雕塑作品,不过很多佛教雕塑只能说是工艺品,没有艺术表现力。当“宗教”一词用来定义精神意识而非抽象概念时,就能融入雕塑作品中,提升雕塑作品的水平。

传入中国前,佛教雕塑已经在印度和中亚经历了较长时间的发展,基本的形象、符号和概念都已经明确。佛教雕塑与佛经传入中国的方式相同。传入中国后,雕塑内容本身并未发生变化,但艺术风格方面有较大的改动和调整。在一定程度上,中国向佛教雕塑的传统符号和造型中加入了新的艺术表现形式,雕塑与世俗之人的形象更为贴近的同时也保留着自身的宗教意义。

在远东地区,中国佛教雕塑的数量超越了其他国家。尽管佛教雕塑在传入中国时以印度风格为主,但是经过调整后在很大程度上融合延续了中国雕塑艺术根深蒂固的传统艺术风格。中国的佛教雕塑从根本上来说仍是抽象的,在形象上也有一些局限;但如此一来,我们便能理解中国的佛教雕塑为何比其他国家的更贴近世俗、更加写实。

应该注意的是,当我们试图定义中国佛教雕塑中的艺术元素时,我们的思路与中国古人的想法并不相同。在中国古人看来,创作佛教雕塑主要用于展示人们虔诚的宗教信仰,其意义主要是象征性地表达佛教形象,不掺杂任何有意识的艺术表现形式。宗教雕塑与绘画、书法艺术不同,雕塑是对一些内容明确的传统形象和概念进行阐释,不能通过强调不同的佛、菩萨在生理上的区别,或与人类的相似之处,来突出各自的重要性;而且若要被信徒理解,那它们的姿态和动作就基本不能改变。佛教雕塑经过长期发展,去伪存真,确定了雕塑形象表达的基础。

大部分佛教雕塑是单身造像,或坐或立,动作都是特定的象征性手势。时期和流派不同,其头部形象也不同,但基本为特定形象,少有例外和个性化的表达。其身躯只是为了撑起随风飘动的僧装,这一点在早期佛教雕塑中表现得更为明显。即使是守门天[1]或其他力士的雕像,尽管往往青筋暴露、肌肉横突,但也并非写实,而是故意夸大其雄壮强健的体魄,表现出超自然的力量和敏捷,更具象征意义。

要想真正理解这些雕塑符号的意义,需对佛教形象背后的意义有所了解。但对西方人来说,这一点很困难,因为他们对佛教概念完全陌生。这是个复杂的问题,本书不做深入解释,仅在讨论佛教雕塑的艺术风格前,说明几个最常见的佛教题材和形象。

不过,并非所有的中国雕塑家都能够完全了解佛教形象。有些雕塑家常常自由、随意地阐释佛教雕塑形象,曲解了雕像代表的意义,雕塑作品只是简单地表现了他的艺术想法。这是再正常不过的事。因为佛教的理想世界如同无边的海洋,神殿里无数的佛陀雕像大都是精神状态和概念的象征。因此,佛教雕塑的艺术价值在很大程度上取决于匠人表达、表现这些异国精神境界和概念的能力。

大乘佛教中的佛陀雕像数不胜数,其中最受人们敬畏的是释迦牟尼(或称乔达摩)。他是古印度北部迦毗罗卫国的王子,他的故事在《方广大庄严经》和其他一些佛经中都有记录。其造像通常在莲花座或狮子座上或坐或立,头上顶髻呈锥形块状突出,有时还生有一只慧眼,即前额的“白毫”或一块凸起。直立时,他一手举于胸前,掌心向外(即护法印,也叫施无畏印,使众生心安,无所畏惧);另一手稍低,自然下垂,手掌向外(即与愿印,又称施愿印,象征众生所求之愿都能实现)。坐下时,他双手仰放下腹前,右手置于左手上,两拇指的指端相接,呈冥想姿势(即禅定印),或表现为下列手印之一:说法印——说话或讲经时举起手,大拇指与食指相触;转法轮印——代表“法轮”,双手置于胸前,一手外缚,一手内缚,仿佛一个旋转的小轮子;触地印——释迦牟尼修行成道抵御魔王诱惑时结的手印,一手覆于膝上,指头触地。有时他会将一只佛钵放在身旁或膝头,除此之外不携带其他象征性物品。中国有关释迦牟尼传说的雕塑比印度少,不过,云冈石窟中有些浮雕表现了他的形象。

除了释迦牟尼,中国佛教雕塑中还有其他佛陀的形象。其中,要特别提到的是阿弥陀佛,即建立了“西方净土”的无量光佛。他常坐于莲花座之上,如果身旁没有其他物品或其他形象,与释迦牟尼很难区分。后文将介绍几尊阿弥陀佛的造像。

弥勒佛,也被称为“慈氏”,时刻准备着解救众生。他一般不在莲花座上,而是在椅子上或站或坐,站立时双脚触地,坐着时盘腿打坐。弥勒佛的手印一般为护法印,也出现过禅定印和转法轮印。密宗法系中经常提及大日如来(或毗卢遮那,意为照耀),他是唐朝时期最高果位的佛陀。大日如来坐在莲花座上,两手或结手印,或做出有神秘意义的动作。

药师佛能治众生贪、瞋、痴,一手执持药器或佛钵,一手执尊胜诃子果枝,结跏趺坐于莲花宝台。

在佛教雕像中,菩萨更为常见,代表智慧。在大乘佛教中,菩萨获得了无量智慧,发菩提心,立誓愿为众生利益不入涅槃,救助众生。因此,菩萨所代表的本质意义使其颇受欢迎,受苦受难之人经常求助于菩萨。菩萨雕塑通常身着贵族名流的服饰,头戴宝冠(因为乔达摩成佛前是王子),服饰造型因时代不同而有很大差异。

后来,中国佛教雕塑的形象直接取自印度佛教雕塑,菩萨只在腰上系腰带,穿披风,身披璎珞,头戴头巾而非宝冠。菩萨因配饰丰富更像女性而不是男性,所以原本是男身的观世音菩萨,在传入中土后逐渐转变为女身。这令中国人非常震惊。这种性别相似影响更甚。观世音菩萨由阿弥陀佛头上发出的一道光幻化而成,被视为特殊的创造者和救护者,有不同的雕塑造型。一开始,他为男身,或立于阿弥陀佛身旁或单独存在,手持柳枝、净瓶;后来转为女身,象征慈悲之母。唐朝之后,观世音菩萨像多为坐在海边峭壁上的海洋保护神的造型,形象为千手千眼。

观世音菩萨是阿弥陀佛的左胁侍,右胁侍为大势至菩萨摩诃萨,有时也为弥勒佛。大势至菩萨和弥勒佛手持装有甘露的净瓶或者莲花,服饰与观世音菩萨一样,但观世音菩萨头顶经常有阿弥陀佛小化佛。

在中国佛教雕塑中,文殊菩萨也经常出现。他是释迦牟尼佛的胁侍,手持经书或慧剑,象征智德、正德,更具特征的形象是乘坐狮子坐骑。普贤菩萨常与文殊菩萨同侍释迦牟尼佛,象征理德、行愿。他乘坐六牙白象,一手持如意宝珠,有时也与大部分菩萨一样手持莲花。

菩萨经常成对出现。有时,胁侍释迦牟尼左右的是虚空藏菩萨和地藏王菩萨。地藏王菩萨因立下度尽六道中生死流转的众生的大愿,受到人们的普遍信奉。

观世音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨和地藏王菩萨并称四大菩萨,道场位列四方,结聚为风、火、水、地。金刚手菩萨是唯一保持男身的菩萨,具有除恶降魔的广大神力,手执金刚杵,为佛陀护法。其雕塑造型一般为双拳紧握、肌肉紧实,令人生畏,与赫拉克勒斯的大力神形象有些相似。金刚手菩萨在佛经中单独出现,但在中国雕塑中却经常成对出现,如站在佛陀宝座左右的护法神。

佛陀宝座金刚与四大护世天王不同,应当区分开。四大护世天王住在须弥山中心的犍陀罗山,山有四山头,他们各住一山,各护天下一方。南方增长天王,北方多闻天王,西方广目天王,东方持国天王,各自持有法器,统治着所有小鬼。因此他们有时为脚下踩小鬼(夜叉、蛇人娜迦和乾闼婆)的形象。

除了上述佛陀、菩萨和金刚之外,佛教雕塑中还有许多神性较弱的天神、自然之灵和恶魔形象,他们在佛教中并不重要,无需再做说明。

如果想要了解中国宗教雕塑风格的演变,可以研究雕塑服饰的风格变化,如线条和镶边的设计样式。实际上,某些装饰风格得到发展,往往是因为有自己独特、确定的特点,就像宗教造像中的姿态和手印一样。即使在连续的历史时期内,雕塑服饰风格也有各自的特点。

服饰褶皱的线条节奏是雕塑家最为直接的表达方式。因为如果雕塑服饰上的线条节奏不流畅,那就基本表现不出服饰下的体态。尤其是在更早的时期,雕塑家的真实意图可以通过相对古老的雕塑和服饰表现出来。通过这种方式,雕塑家可以表现出一种个性化的、独立的宗教内容。

在这里,我们只能从浩如烟海的石雕、青铜雕塑和木雕中找出几个例子,来展现不同时期、不同宗教流派的雕塑艺术风格。若想了解更多内容,读者可以看我们对中国宗教雕塑的研究。[2]不过,目前我们所知的早期佛教小型青铜雕塑更具历史意义,而非艺术意义(图47A)。根据铭文,其中的许多雕塑都制造于公元425—450年,它们大部分来自北魏,仅有很少一部分发掘于东南省份(当时是南朝刘宋的统治地区)。[3]

这些青铜雕塑刻画出的佛陀或菩萨或站或坐,背后是叶形背光,刻有火焰纹。人物穿着宽大的衣服,或多或少有些笨拙。这种服饰的装饰风格参考了木雕,最开始应用于印度和中亚艺术中。这些造型使我们想起犍陀罗雕塑,如印度北部希腊式佛教的形象,它们后来极有可能经由中亚传入中国。但是,中国佛教雕塑有很大的叶形背光,上面还饰有火焰纹和螺旋纹,而且早期的雕塑充满活力,并带有一丝典雅的味道。这也区分开了中国雕塑和希腊雕塑。

火焰纹和螺旋纹特征明显,最开始仅雕刻在青铜雕像上,很少出现在早期的石雕上。这里要提到一座由日本私人收藏家收藏的造像碑,它可追溯到公元457年(图47C、D)。其正面是释迦牟尼坐在狮子座上,结禅定印(佛陀入于禅定时结的手印,一手置于另一手之上,掌心向上);背面雕刻着佛陀降生、九龙吐水、浴佛金身和七步生莲的画面,刻有佛陀说偈言:“我生胎分尽,是最末后身。我已得解脱,当复度众生。”佛陀的脸型和袈裟的样式使我们想到马图拉[4]博物馆收藏的一些贵霜帝国末期、笈多王朝[5]初期的印度雕塑[6]。由此可以看出,早在这个时期,印度雕塑就已经传入中国,成为中国佛教雕塑的范本。

中国早期佛教雕塑中,还有不少石窟群,其中规模最大的是云冈石窟,在今山西北部大同市区附近。云冈石窟绵延一千多米,沿陡峭的砂岩高山开凿而成。虽然其中的很多雕塑已经残缺,后来也因石膏和上色“修复”遭到破坏,但仍保存着大量原始的装饰雕刻。云冈石窟最早开凿于5世纪初,不过当时的雕塑未能保存下来。太武帝拓跋焘太平真君七至八年(公元446—447年)下令灭佛法,云冈石窟遭到破坏。后来,文成帝拓跋浚(公元450年左右)又令复佛法,云冈石窟继续大规模开凿至公元515年。[7]但石窟内大部分极具艺术价值的雕塑可能是在5世纪后半叶开凿的,也有一部分在公元6世纪后半叶之后开凿。

这些石窟的长度超过一公里,是在陡峭的软砂岩山壁中凿出来的。石窟的规模差异很大,最小的只有几平方米,最大的有20多米深。石窟洞壁上一般雕刻着佛龛,中间放置或雕刻着祈愿的佛像。较大的两尊佛像面前还有几座木质佛龛。许多窟室中心有凿出的舍利塔支撑着窟顶,上面也雕有佛龛和佛像(图48)。此外,有些石窟内还有大面积的浮雕,它们或作为佛龛下的柱基,或是装饰性挂壁,或是佛像和神龛边框雕刻等,各式各样,不一而足。虽然这些雕塑的艺术品质不太高,但人们通常会将它们作为实例资料,解释当时的雕塑风格。前文已经提到,石窟中现存的佛像质量参差不齐。这一方面是因为开凿云冈石窟的雕塑家和工匠师傅来自不同的作坊;另一方面是因为经过了漫长的历史时期,这些雕塑多少都遭到了破坏,而修补这些雕像的工匠的技艺也良莠不齐。而且,最初开凿石窟、雕刻佛像的匠人似乎并未在中国学习雕刻,而是向西方的大佛寺和佛教雕塑学习,这些佛教雕塑在当今新疆米兰、吐鲁番、龟兹等地还能找到。此外,西部一些更远的地区,如于阗、巴楚、喀什和巴米扬等地,是云冈石窟雕塑风格和原型的来源,也是新宗教仪式传播的源头。

印度是佛陀形象的发源地,因此受到佛教信徒的高度崇拜。信徒前往印度朝拜、佛教从印度传入中国,都需要经过中亚贫瘠沙漠中的绿洲。信徒们行走的路线位于北方,经吐鲁番和龟兹回到中原,所以沿线各地的佛寺可能在公元1世纪就已经建立起来了。显然,北魏与西北各国保持着密切的交流,这也是后来佛教及其艺术在中国传播的重要因素。中国最初的佛教雕像可能出自雇佣来的国外雕塑家之手。但后来,中国人很快展现出了高超的艺术创造能力,至少在佛陀和菩萨的造型表现上,中国匠人表现出了与中亚雕塑家同样高超的技巧。但我们也不能忘记,在公元5、6世纪的雕塑艺术中处于主导地位的北魏风格源自中亚,后来,中国高度发展的雕塑韵律感和装饰搭配对其进行了提炼,提升了它的艺术价值。

插图1 云冈石窟中的装饰镶边雕刻。根据《国华》资料绘制。(https://www.xing528.com)

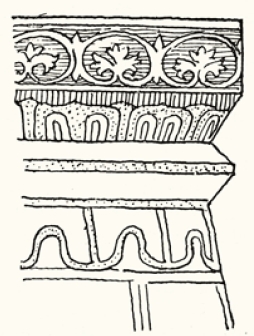

插图2 云冈石窟中的壁柱帽。根据《国华》资料绘制。

云冈石窟是佛教艺术在东方地区的代表。在云冈石窟的装饰镶边雕刻中,除了椭圆形和叶形造型,还有掌状叶纹和卷草纹。这些装饰造型有单层雕刻,也有多层雕刻(插图1)。除此之外,还有壁柱帽上的卷形装饰,使人联想到希腊、伊朗风格的装饰(图52B、插图2)。源于印度北部的佛教艺术传播到了整个中亚地区,在传播过程中吸收融合了伊朗雕塑艺术中的元素(尤其是装饰艺术),由此伊朗艺术成为佛教艺术的重要组成部分。与云冈石窟相似的装饰镶边不但出现在了今巴基斯坦塔克西拉的灰泥浮雕上,还出现在了毗邻古巴克特里亚的巴米扬,而巴米扬所在的兴都库什山脉南坡上就有连通中国、印度和罗马帝国三国的重要交通线。早在公元1世纪,佛寺和石窟就在此地建立起来了,并在之后的几个世纪中得到了积极的传播。7世纪初,伊斯兰教还未传入时,这些寺院和石窟成为佛教传播发展中最辉煌的成就。[8]其中两座较大的佛像,整体由陶土制成,通体镀金,一座35米高,一座53米高,周围绘有佛龛,还有很多小型雕塑和彩绘壁画。尽管现在雕塑和绘画只留下了一些较为重要的残片,但它们与云冈石窟的装饰风格极为相似,二者之间的关系值得注意。巴米扬位于中印两国之间的交通要道上,当地的寺庙和雕塑赫赫有名,开凿云冈石窟的匠人最有可能受到这些寺庙和雕塑的影响。此外,可以肯定的是,同样的雕刻和装饰风格也传到西部的不少城市中,克孜尔(吐鲁番)和敦煌的很多绘画和雕塑都能证明这一点,而且敦煌的佛教雕塑和绘画作品出现的时间都比巴米扬的晚。

云冈石窟内雕塑众多,无法一一细讲。在此,我们仅举几个例子进行介绍,推荐读者阅读介绍云冈石窟的专著[9]。在中亚风格的雕塑中,最重要、最具艺术价值的佛教雕塑是大型佛陀和菩萨造像。如果算上基座高度的话,最高的一尊造像超过15米高(图49A)。这尊佛像的面部循规蹈矩,雕刻得较大,手结禅定印,身穿袒右袈裟,衣褶紧密贴体。与巴米扬大型佛像相同,其服饰线条非常简洁,皱起的衣褶使贴身袈裟有了缝隙和纹路,最大程度地展示了衣袍的重量和柔软材质。这种以褶皱线条作为装饰的形式最早出现在印度木雕上,但表现在石料和青铜上时,这种装饰形式呈现出的效果却有些单调乏味,尤其是雕像的体积放大后,就更加乏善可陈了。这尊佛陀身旁稍小的佛陀(图49B)与巴米扬大型雕像惊人地相似。显然,这一佛陀形象是从中亚雕像直接复制过来的,从艺术的角度看,它是云冈石窟中艺术表现力最弱、最枯燥无味的佛陀之一。

云冈石窟中的一些小型雕像表现出了极高的艺术价值,其艺术表现形式也完全不同。洞窟外山坡上的神龛和几个小型洞窟中的雕像从未被修复过,展现出了最纯粹的本来面貌。其中的佛像形体瘦削扁平,全身包裹在宽大厚重的衣袍中,衣袍上的装饰雕刻遵循着特定的装饰纹样(图50)。其人形两侧内凹的曲线拉长了衣袍线条,曲线尽头凸起的叶纹落在了蒲团上,使衣袍边缘产生了起伏的纹路。这种表现衣物垂坠感的雕刻技巧发展成熟后,凸起的叶纹像是飞鸟收起的翅膀,所以有时鸟形雕刻也会用到这种装饰。这座小雕像与之前提到的大佛像几乎处于同一个时代,但两者之间的差异非常大。而且毫无疑问,这座小雕像的造型直接照搬了国外的佛教雕塑。大佛像表现出了中国人独特的艺术审美,体现了他们对充满韵律感的线条和整体造型艺术的理解,还蕴含着造型变化的张力和潜力。北魏主流的雕塑艺术风格便是这种高度敏感又极其抽象的风格(图51)。

云冈石窟中造型更成熟的雕塑在早期风格的基础上多了几分从容,造型更圆润饱满,服饰褶皱没那么僵硬,线条的韵律也更加缓和。不过,佛像也多了一丝淡漠、一丝明悟,造型相对简洁,表现了雕塑艺术的进一步发展。

几座石窟中还出现了描绘释迦牟尼的故事浮雕,但这些石雕着重于描绘和讲述佛本生故事,没有什么艺术性。我们收录了几张佛本生故事的浮雕图,上面是释迦牟尼正在弯弓射箭以及和徒弟阿难摔跤(图52A)的画面。释迦牟尼在浮雕上出现了三次,分别朝向三只悬挂的铜鼓射箭。根据《佛传》中的故事,他最终射穿了铜鼓。浮雕上还描绘了释迦牟尼在新婚夜入禅定,离开王宫,遇见年迈的老人、垂死的病人、为死人送葬的队伍,终于悟出自己使命的过程。尽管这些浮雕趣味盎然,装饰效果很强,但缺乏艺术表现力,因此与最杰出的雕像相去甚远。

8号窟佛簌洞的拱门浮雕与其他浮雕截然不同,窟中还有印度教神祇的造像:一边是乘青牛的“毗纽天”(湿婆之一),另一边是五头六臂的“湿婆天”,乘于朱雀之上,鸟喙叼一珍珠,这很可能源于毗湿奴的形象(图53)。尽管这些印度教神祇出现在佛教造像群中显得格格不入,源自中亚和西亚的艺术风格也不可能对具有较高艺术价值的造像产生决定性的影响,但却足以说明云冈石窟的开凿的确受到了中亚和西亚艺术风格的影响。从造像风格的角度看,这些影响抑制了艺术的自由发展,不过,中国雕塑家后来逐渐从这种抑制中解放了出来。

对佛像的面部,我们没有必要再进行细致分析,因为无论何时它都比服饰更吸引人,也能通过插图便利地进行观察。在云冈石窟中,杰出的佛像雕塑面部最突出的特征便是面相方圆,鼻子挺直,嘴角上翘,略带微笑,使人想起各国原始古朴的微笑。这尊虔诚的僧人的头部更令人吃惊,它的造型引人注目,使人想起哥特式教堂中的雕像(图54B)。这种造型可能有助于表现布满皱纹的憔悴面庞的现实感染力。雕刻者能做到这一点,说明他对面部特征和艺术表现力有非同寻常的感知力。

云冈石窟极富活力的造像风格也体现在其他著名的石窟中,如河南洛阳的龙门石窟。但是,龙门石窟在20世纪初遭受大规模肆意破坏,仅有不到百分之十的雕像保存完好,其余的被完全毁掉或失去了头部,残片流失至世界各处。荒谬的是,有些雕像残缺的部分被今人用泥塑补全。

龙门石窟早期最杰出的雕塑位于老龙洞中,洞窟规模很大,从地面到窟顶均雕刻有大小不一的佛龛,内置佛像,两侧有胁侍菩萨和虔诚的比丘,边缘是建筑雕塑特有的形式(图55、56)。龙门石窟中大部分佛教造像建于公元6世纪三四十年代,但仅有一些小型雕像仍然保存完好,其余的头部基本都缺失了,有些还保留了身体和腿部。不过,遗留下来的部分足以向我们展示这些造像的重要艺术价值。这些造像的艺术风格表现力强,肩膀和膝盖处略微有些褶皱,衣袍下垂,张开的衣袍像是两侧突出的翅膀,突出了瘦骨嶙峋的身体。其中,弥勒佛造像均为交脚坐姿,阿弥陀佛和释迦牟尼佛双脚并排挨着。菩萨造像姿态优雅,其中保存最为完好的菩萨戴着大宝冠,脖颈修长,腰肢纤细,是巧夺天工的艺术品,足以和欧洲古代雕塑中的杰作相提并论。龙门石窟雕像的岩石材质坚硬,雕刻技术登峰造极,在中国古代雕塑中最具代表性、最具辨识度。

河南巩县石窟寺中的石窟雕刻也极具代表性。巩县石窟寺和洛阳龙门石窟处于同一时代,但相较龙门石窟坚硬的岩石来说,它的雕刻材质更加柔软,艺术风格也更加多样,其中的石窟装饰雕刻表现出与北魏早期石窟雕刻不同的艺术风格(图57)。石窟中心的大佛像非常壮观,头部造型非常立体,突出了面部的线条特征,但膝盖以下被淤土填塞。还有一些佛像的头部目前流落在世界各地的博物馆。实际上,这些头部造型与西方雕塑极为相似,并不是中国雕像中常见的丰满圆润的脸型。

除此之外,这个时期还有很多造像碑,如纪念性或供人供奉的雕刻碑碣。它们大小不一,有些有5、6米高,置于大型寺庙殿宇中,其他小型造像碑则多供私人供奉。这些高大平坦的造像碑上或者刻有高浮雕大型人像(有的几乎为独立雕像),身旁可能伴有几个小型人像;或者雕刻着许多小型佛龛和佛像,边缘有人形和装饰浮雕。背面常用浅浮雕刻着一系列供养者或徒步或骑马的形象,还经常刻有造像人题记。(图58A、B)

造像碑上较大的立姿人形装饰,与我们之前提到过的早期青铜雕像的造型相互关联,说明它们肯定源自印度造像碑。不过,造像碑雕刻的人物与青铜雕像有所不同。石像的装饰效果主要依靠背景画面和雕刻线条之间的和谐。其人形雕塑后有较大的叶形背光作为背景,边缘处常为哥特式风格的尖拱形和向下的锥形,边缘的火焰纹和头光加强了线条的张力和向上的韵律感。线条向下雕刻,一定程度上中和了背景装饰中栩栩如生的向上发展趋势。中心人像的头部几乎独立于整个碑体,非常立体,在石雕的整体线条中非常明显。图中的主要人像是释迦牟尼佛立像,结护法印,侧面是菩萨造像,乘着狮子,立于莲花之上。佛像身后的背光中有七尊佛陀,外圈还有飞天伎乐,整体造型强烈又具张力,与装饰线条的强烈韵律达成高度和谐。

造像碑上的第二种造像(刻有佛龛和浮雕)很有可能是由大型雕刻纪念碑发展而来的。早在汉朝时期,中国就已经出现有铭文的纪念碑了,有些纪念碑上刻有盘龙,促进了造像碑蛟龙碑头的发展。经过多年发展,造像碑上的内容和装饰风格或多或少有些调整,但是基础造型基本没有变化。

在特别杰出的造像碑上,人物雕刻和装饰边缘都有出众表现。卢吴公司和波士顿美术馆就收藏了这样两件杰出的造像碑,它们之间联系紧密。这两座造像碑肯定是同一家工坊制作的,制作时间相差一年,但工匠却没有按照一个模子简单地雕刻,反而表现出很多有趣的差别。如果读者对此感兴趣,只要对比本书的插图(图59)和《5—14世纪中国雕塑》图109—111,便可轻易发现两者的区别。

一般来说,这种造像碑正面的中心部位有佛龛,佛龛边缘刻有飞天伎乐、小型坐佛和装饰镶边。佛龛中的佛像损毁严重,但下垂的衣褶保存完好。佛像两侧的阿难、迦叶,两位胁侍菩萨和龛外护法保存也相对较好。佛龛下方有夜叉托着香炉,旁边还有两位和尚叩头供奉,外部还雕有伎乐。按照惯例,造像碑碑头有两条巨大的盘龙,体现了这一时期佛教造像碑与青铜装饰雕塑之间的联系。如果造像碑中的佛教元素完全经由中亚从印度传入,那么龙形雕塑就是中国本土的艺术创作,因此整件作品都打上了中国优秀雕塑家典型作品的烙印。下方的浮雕上刻有三座庙,每座庙内都有一位带着仆从的重要人物。背面几乎全部为装饰雕刻,仅有几行供养人的浅浮雕。底部的铭文显示,此碑造于建义元年(公元528年)六月二十八日,但供养人的名字后来被抹去了,因为根据另一份铭文,此碑在天宝二年(公元743年)再次受到供奉。对供养人来说,在碑上篆刻姓名是一种特殊荣誉,但北魏时期的造像碑在唐朝再次受到供养的情况非常少见。尽管很多早期雕塑在元代和明代也受到二次供养,但公元8世纪的唐朝时期造有大量宗教雕塑,且其宗教意义与艺术价值都颇高。这座北魏时期的造像碑在唐朝受到二次供养,足以证明唐朝人对此碑的高度崇拜。

北魏时期的石雕已经达到了人们认知的最高水平,蜿蜒的卷草纹和衣褶装饰设计也极为精致巧妙。在这些雕塑中,这一时期具有代表性的石雕雕刻能够与汉朝最杰出的青铜雕刻比肩,表现出了纯粹的艺术风格和律动的美感。

总的来说,北魏的雕刻艺术在统治时间短暂的东魏(公元550年灭亡)和西魏(公元556年灭亡)也得到了延续,共同组成了佛教雕塑早期的艺术风格。尽管这一雕塑艺术风格源自西亚艺术,但在传入中国的过程中,被中国本土的雕塑艺术吸收融合,完全发展成为中国的雕塑艺术风格,装饰造型有了新的表现,艺术水平提升到了新的高度,是任何国家的早期雕塑都难以匹敌的。

【注释】

[1]佛教中的守门之尊。胎藏界曼荼罗之东门,画二男二女之天尊,二尊持剑,二尊持独股杵。——译者注

[2]参见喜仁龙,《5—14世纪中国雕塑》,伦敦,1925年。

[3]这些青铜雕像的最早制造时期为:公元437年(端方收藏的雕塑);公元444年(江渡先生收藏于东京的雕塑);公元451年(弗利尔美术馆收藏的雕塑)。

[4]马图拉,印度北方邦西南部城市,在亚穆纳河西岸。印度教徒相信马图拉城是广受崇拜的大神黑天的出生地,因此马图拉是印度教的一座圣城。——译者注

[5]笈多王朝(约公元320—540年),中世纪统一印度的第一个封建王朝,疆域包括印度北部、中部及西部部分地区。——译者注

[6]参见沃格尔,《马图拉博物馆目录》,图7、8。

[7]参见沙畹,《北中国考古旅行记》,第1册,第2部分;喜仁龙,《5—14世纪中国雕塑》,伦敦,1925年,第一卷,第8页。

[8]参见戈达尔(A. Godard)、阿克金(J. Hackin),《巴米扬佛教古物》(Les Antiquites Bouddhiques de Bamiyan),巴黎,1928年。

[9]参见喜仁龙,《5—14世纪中国雕塑》,伦敦,1925年,第一卷,第17—67页。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。