(二)口铎者:《口铎日抄》中的传教士

《口铎日抄》中共出现四位耶稣会传教士:艾儒略、卢安德、林存元和瞿西满。艾儒略作为耶稣会在福建教区的开教人和耶稣会中国副区区长,是福建教区的当然领袖。事实上,在1630—1640年间,曾进入福建的耶稣会士并不止于这四人,阳玛诺(Emmanuel Diaz Junior,1574—1659)、聂伯多(Pierre Cunevari,1594—1675)、卢纳爵(Ignace Lobo,1603—?)等人都曾在此期间驻留福建传教,李九标曾说“标奉教于诸先生,六七位于兹矣”,[30]但《口铎日抄》中却仅提及上述四位,显然与其他传教士的谈话并没有给李九标等人留下深刻的印象。[31]

1.艾儒略(Giulio Aleni,1582—1649)

李嗣玄的《西海艾先生行略》是关于艾儒略的传记作品,也是后世研究艾氏生平最重要的依据之一。费赖之《在华耶稣会士列传及书目》、方豪《中国天主教史人物传》、徐宗泽《明清间耶稣会士译著提要》等著作中都有艾儒略的传记,其史料依据除中文史料外,还有耶稣会的年信等西文资料。随着二十世纪后期以来对耶稣会在华传教史研究的深入,艾儒略年轻时代在意大利的活动也受到关注。[32]

艾儒略,字思及,1582年出生于布雷西亚的一个中产家庭,15岁进入布雷西亚耶稣会士建立的一个学院(Collegio Per Nobili)学习人文学科,1600年加入耶稣会后,作为见习修士他进入布雷西亚的Novellara学院,1602年又被送往Parma学院学习哲学。在见习期的学科还包括逻辑学、物理学、数学等等。1605年他被派往博罗尼亚学院教授两年文学,期间对天文学和地理学都有所涉猎。1607年他进入耶稣会最著名的高等学校罗马学院(Roman College)学习神学。这期间他表现出强烈的宗教热情,多次向耶稣会要求去远东或印度传教。1608年艾儒略晋升司铎,并于1609年获准加入东亚传教团。1609年3月,他与曾德昭(Alvaro Semedo)和毕方济(Francesco Sambiasi)及二十多耶稣会士一起,乘船从里斯本出发,经印度果阿赴澳门,1611年冬到达澳门。在澳门,他在耶稣会的圣保罗学院教授了两年数学。艾氏之被派往中国,可能是与他擅长数学与自然科学有关。他不仅编撰过《几何要法》、《职方外纪》等著作,而且在果阿和澳门两次观察日食。[33]利玛窦入京后曾写信迫切要求耶稣会派遣相关人员前去协助朝廷修订西历,而艾氏入华后也的确立即前往北京,但不久即南下,并没有像邓玉函、汤若望等人那样留在北京进入历局为朝廷工作。

1611年艾儒略与史惟贞(Pierre Van Spiere)一起尝试进入内地,但未能成功。1613年终于成功进京。当年徐光启离京返回家乡上海,偕艾氏南下,直至1616年徐光启回京复职,[34]其间艾氏曾往扬州为官员马三芝(呈秀)讲授西学并为他和他的儿子施洗入教。南京教案爆发后,杨廷筠请各处传教士至其家中避难,包括郭居静(Lazare Cattaneo,1560—1640)、金尼阁(Nicolas Trigault,1577—1628)、毕方济、龙华民(Nicolas Longobardi,1559—1654)、史惟贞和艾儒略等。[35]直到1625年入闽之前,杭州一直是艾儒略的主要留驻地,他并与杨廷筠结下深厚友谊,其良好的中文口语和对中国经典的熟悉必是在此时学成。1620年马三芝调任山西商州,艾氏随往绛州会见韩氏兄弟,并为韩云及十八位亲族施洗。[36]艾氏还曾在陕西试种葡萄,酿造弥撒祭礼所需之葡萄酒。[37]不久后马调任福建,分巡漳南道,[38]艾氏也回到杭州,为李之藻之母行终傅礼。在杭州期间,他出版了《万国全图》、《职方外纪》、《西学凡》和《张弥额儿遗迹》,这些作品行文皆质朴典雅,可能都是在杨廷筠指导下完成的,杨不仅为《职方外纪》和《西学凡》作序,并且《职方外纪》就由他执笔汇记而成。“天启三年(1623年),艾儒略、毕方济奉召至京听用”,[39]为修西历做准备,[40]但不久即离京,应瞿太素之子矍式榖之邀去常熟开教。在常熟,艾氏为其堂兄瞿式耜施洗,[41]由于瞿氏家族地位显赫,因此当地教务颇为发达。

1624年首辅叶向高致仕归里,经杭州时艾儒略前往拜谒,因受邀入闽,并在次年到达福州,开辟福建教区,自此开始了25年的在闽传教生涯。入闽之初,艾儒略即取得了极大的社交成功:参加当地的学术活动、当地名士们纷纷来访和赠诗,结交了许多“谊笃金兰、横经北面”的士大夫朋友。叶向高的两个孙子、一个曾孙和一个孙媳都受洗入教,叶氏长孙叶益蕃并在宫巷建造了福建的第一座天主教堂——三山堂,即福堂。[42]在1627年之前,艾儒略可能往返于福州与杭州两地,[43]直至杨廷筠过世,才在福州定居。这期间(即1625—1630年)是艾儒略著作的高峰期,《性学觕述》、《三山论学纪》、《涤罪正规》、《悔罪要旨》、《耶稣圣体祷文》、《万物真原》、《杨淇园先生事迹》、《弥撒祭义》、《利西泰先生行迹》都在这期间出版。

艾儒略在1630年至1640年间的行踪,由于有《口铎日抄》的记录,相对清晰翔实:

表3.5 艾儒略十年中行踪表

③李九标《口铎日抄卷之三纪事》和卷3.6中都提到“再入桃源”,显然在1631年底曾离开,不知是否回三山。

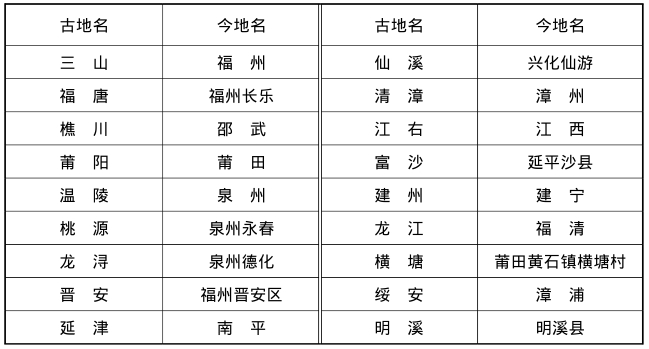

表3.6 《口铎日抄》中古今地名对照表

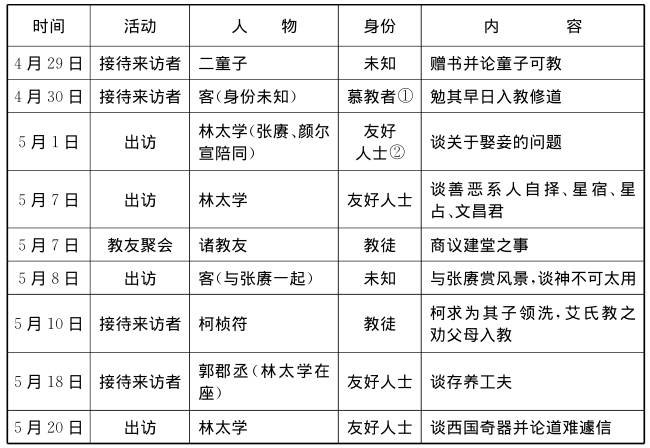

上述艾儒略十年内的行踪并不完整,[44]如福建教案期间其行踪并无记述,但其“辙无停轨”[45]奔波于闽中各地传教,从中可见一斑。每到一地,他不仅要布道、主持礼式,还要接待许多教外人士、解答教徒问题等等,以卷三中1632年4月—5月在龙浔的活动为例,可以试窥艾儒略的日常生活:

表3.7 1632年4月—5月艾儒略在龙浔活动列表

续 表

①根据《口铎日抄》3.17的对话内容,此访客虽无明确身份,但应该是犹豫未定、尚未受洗的慕教者。

②慕教者指表现出入教意愿,但因种种原因尚未受洗者;而友好人士则是对西学西教表示友好,愿意帮助传教士,但并无入教意愿的士人。这两种人在《口铎日抄》中有明显的差异,后者往往是担任过高级官职的士大夫,而前者多是中下层士人。

艾儒略的这次龙浔之行只是他常年往来于闽中各地的一个缩影,其中有记录的不过是十一天中的一些片段,而这期间艾氏必然主持了各种宗教仪式如洗礼、告解等等,想来其生活是极为紧张忙碌的。

在1630—1640年间,艾儒略出版了《几何要法》、《出像经解》、《天主降生言行纪略》、《天主降生引义》、《西方答问》、《圣梦歌》等作品,其中《天主降生言行纪略》是最早的中文本圣经福音书,而《出像经解》一经出版便深受欢迎,直到20世纪初仍有再版。[46]

作为一个耶稣会士,艾儒略过着使徒般的生活:严谨、刻板、忍耐、不知疲倦,为宣扬福音而将自己委身于耶稣,甚至为替人赎罪而自鞭,[47]只有在《口铎日抄》中,我们才偶尔能看到其人情的一面。

1632年5月8日艾儒略与张赓访客,“偶至驾云亭,俯视溪中竞渡。令公问曰:‘精修君子,亦寓目于此乎?’”[48]艾氏以“物不可久张,久张则绝”为喻,答之“神不可太用,太用则惫”,表述了自己的疲惫之状,在偶得闲暇时与友人观赏风景,享受生活的乐趣。

1632年4月25日,艾氏从桃源赴龙浔的路上,在途中休息,“时先生倦甚”。当张赓问他是否因为昨日听人告解,太过费神时,他回答:

捄人吾欣为之,但人不肯自捄耳。盖人非圣贤,安能每事尽善?有不善,不可不知。知之,不可不悔且解。今人多谓无大过,即有过求解,殊无痛悔真切,徒循虚礼耳。此其深负主恩,安冀主宥乎?余当是时,代主权也,不敢陨越,以干主怒。故费心提醒,欲牖其衷。庶令求解者,动念悚切。况有一二语言未通,叙事失次,若非倾心谛审,亦难酌其罪状。何异医者按脉治病,以手印手,冀得其症而疗之。稍有浮心,贻害匪细。诸人不识此意,又乌知余之费神哉?

显然艾氏的语气中对桃源教徒颇有抱怨之意:在告解自己的罪过时,他们不够“痛悔真切”,只是“徒循虚礼”;闽南方言甚为难懂,有些教徒又“叙事失次”,必须“倾心谛审”,才能明白大概;同时由于桃源教务发达,教徒较多,而传教士稀缺,因此艾氏可能连续为许多教徒行告解,因此极为疲倦。

有时,艾儒略也表现出一些幽默感。当张赓向他讲述有一孝廉以奉教勖兄弟而己则否,然后讽刺地评价此事:“斯人也,以从教为苦事兮,则胡不平其心,而欲令昆弟相从;以从教为乐事兮,则胡自弃其身,而徒令昆弟独享而不与偕。岂爱身不如兄弟兮?抑兄弟可能、可为,而我难能、难为兮?”艾儒略闻言,“笑而且叹”。[49]艾氏之叹,是因为许多慕教士人“颇知圣教为正”,但因种种原因不愿受洗入教;艾氏之笑,则表示他完全理解及认同张赓对此事的讽刺评价,认为孝廉的这种行为于理不符,属于“世俗谬迷的怪事”,因而视之为一种笑话,颇有些睿智风范。(https://www.xing528.com)

从《口铎日抄》中可以看到,艾儒略不仅也有着常人的感情和情趣,而且在入华二十余年后,他已充分地融入了中国士人圈子,并成为士人教徒和亲教士人中的领袖,在后人对他的评价中,他被认为是对中国文化有着最深的理解,并最受教徒爱戴的传教士,甚至被称为“西来孔子”,教徒们称之为“先生”而免去其姓氏,这充分体现了中国士人对他的认同。他的融入不是体现在对儒家经典的熟悉与合儒补儒的耶稣会理论上,而是落实在对日常中国的生活方式、礼仪方式的理解和认同上。1636年8月17日在三山,教徒陈孔昭设宴邀款艾氏,诸教友坐次未定。艾氏议论说:

人之就席也,遽岸然居上,徐而长己者至焉,主人更下之,则居上者惭矣。何如先自处下,主人更上之为愈耶?可见居上者必下,居下者必上。人而不谦德是务,奚可哉?[50]

这段议论,显然是在未定坐次、大家互相推让时所说。艾儒略显然对宴席中坐次的礼仪极为熟悉,当被要求居上席时推辞不就,坚持坐在下席,而请主人上座,并以“长者将至”为辞表示自己的谦让之礼,从中可以看出艾儒略在这一群体中的身份和地位。

在《口铎日抄》中,并无出现反教士人和言论,也没有福建教案的相关记录,只是在卷七和卷八之间有一个长达近一年的时间空缺。自1637年9月11日至1638年8月16日中间没有任何记载,福建教案正发生在这期间。1637年10月,福宁州宁德县发生了一次抓捕教徒和传教士的事件,逮捕了三位西班牙多明我会传教士和福安教徒黄尚爱,并将传教士驱逐出境。[51]几天后,福建巡海道、提刑按察司、福州府分别发出告示,斥天主教为邪教,严禁修习传播,并将阳玛诺、艾儒略等驱逐出境。[52]这一事件对耶稣会福建教区是一个重大的打击,不仅是因为各种宗教活动和仪式不得不暂停止,而且天主教被官方定性为与无为教等民间宗教同类的邪教,一切“教堂妖书,尽行拆毁焚除”,[53]这为天主教在未来的前景蒙上了一层阴影。事件发生时,艾儒略并不在福州,而在泉州一带传教,[54]也受到反教风波之冲击,泉州十三所教堂皆被没收,移作俗用,教徒们被迫缴纳巨额罚金,甚至有数人入狱。[55]艾氏因而立即北上,与阳玛诺在兴化会面商议对策,并开始写信和拜访几位官员寻求帮助。[56]根据耶稣会的年信,艾儒略曾致信张瑞图,[57]拜访曾樱,请他们向福州知府施压,还曾求助于蒋德璟等人。[58]他还可能曾求助于黄鸣乔,黄氏在1639年出版的《天学传概》中说“西士艾儒略,学道人也,其修诣与吾儒不同者,岂可与无为等邪教同类而待”。[59]由此可见,艾儒略在这期间曾四处奔走,在上层士大夫中求助,以减轻或消除反教压力。在《口铎日抄》中,虽然并无任何明确的相关记录,但在近一年的记录空缺期之后,首次记录便是1638年8月艾儒略去莆田,专程到横塘拜访朱继祚,两人谈话主题关于中国礼仪,涉及礼拜城隍、崇祀关羽、信仰佛老等等,内容正与反教风潮的起因有关,可见艾氏此次拜访的目的。最后朱氏表示“敬承大教”,并夸奖了艾氏远来阐教之苦心,与圣教用功之严密。[60]除艾儒略之外,其他在华耶稣会士也可能通过各种渠道,试图消除福建教案的影响,如毕方济曾请求江苏省的几个高级官员寄了一封信到福建,为天主教会说情。[61]艾儒略的努力终于得到了回报,不久,“教产遂被发还,传教如故”。[62]1639年1月,艾氏在温陵教堂主持了瞻礼,“皆有翻然一新景象矣”。[63]

1641—1648年艾氏任耶稣会中国副省华南区的省长,忙于巡视各教区,“一岁之间,遍巡吴越金陵、江闽岭表之间”,“虽辙无停轨,然居福堂之日居多”,[64]但他仍然数次赴闽北传教。1641年艾氏赴建宁与李嗣玄见面,[65]时任建宁县令的左光先[66]对艾儒略与天主教皆极为赞赏,发布告示以“褒天学”,告示中称天主教“立教甚正,修己甚严,爱人甚切”,并亲创一教堂,名曰“尊亲堂”。[67]1643年,艾氏经建宁北上南京赴史可法之约,但终未到达,又回到福州。1645年,艾氏第三次来到建宁,会见李嗣玄。“时玄已挈家避乱于泰宁之石纲,师又不惮远涉,顾我山中……”,[68]此时大明王朝已然倾覆,正值兵乱,而福建天主教和艾儒略本人却迎来了短暂的辉煌。

1645年闰6月,唐王朱聿键在福州称帝,对天主教表现出极其亲善的态度,不仅亲临福堂,题“上帝临汝”匾额,并认为其“规制未壮,不足为上帝歆格”,因此扩建并重新装饰了它,树立了“敕建天主圣堂”之门坊。1646年(隆武二年),礼部正式颁布诏书,允许在福建及隆武朝所属境内一切地方建造天主堂。[69]这可以说是中国官方第一次对天主教的正式认可,对天主教在华之生存和发展当有巨大的意义。艾儒略因此十分欣喜,“以为辟邪反正之功,自是兴起无外矣”。[70]然而隆武帝次年便兵败身亡,清军攻入福建,在李九标的家乡海口,至少四千人被杀害,李九标本人也很可能死于这场战乱之中。[71]在福建各地,教堂被毁,宗教活动完全停止,艾氏本人逃难至莆阳,1647年原拟赴杭州,却受困于延平,于1649年5月1日卒于教徒张勋家中。[72]葬于福州北门外兴圣坑之十字山。

笔者于2005年夏福建寻访艾儒略墓地,发现原十字山天主教公墓已迁至城北莲花山墓园。艾氏之半身像静立于大片教徒的墓碑之中,仿佛仍在向他们宣讲教义,与他们讨论生与死的意义。

2.卢安德(Andreas Rudomina,1594—1632)

卢安德,字磐石,出生立陶宛贵族家庭。1618年进入耶稣会在威尔纳(Vilnius)的修道院学习初级课程,后往罗马完成了哲学和神学学业。他被选入中国传教团并于1626年到达澳门,航程中“以无比之热忱”看护病人,自己也患了急性肺炎。澳门团长召之赴澳门学校养疾,然安德不从,宁愿殉其职,[73]随即被派往福建教区辅助艾儒略工作。由于身体一直未能康复,因此长期驻守福州,而艾儒略则往闽中各地发展教务。他死于1632年9月,葬于福州十字山天主教公墓。

由于其早逝,因此《口铎日抄》中仅一、二两卷有卢安德的记载。虽然相关条目不算多,而且卢氏自入华至死亡不过六年时间,其中文功底不可能与艾儒略相比,他也没有留下任何中文著作,但我们仍可以看到他不仅可以与教徒们熟练对话,而且用中文布道、行瞻礼、运用中文术语解释科学问题。如卢见李九标手执天地仪时笑说“天地在手矣”,可见他对中文的运用已无困难。李九标与卢可能也颇有私交,1631年2月李氏自福州辞行归家时,卢曾戏称“吾欲以心相赠耳”,[74]而当李闻知卢的死讯后,“捧诵遗言,邈不可复;攀恋之私,何能已已”,[75]表示了深切的怀恋之情。

作为艾儒略的助手,卢安德可能常常需要接待来访者,包括教徒和亲教人士,带他们参观教堂,以及介绍教堂里陈列的西方器物和艺术品。《口铎日抄》中涉及卢的条目大多是关于天地仪、地图、望远镜、西琴、西画等等,他不仅向参观者解释其原理、用途,还常常随时随景借题发挥,以宣传天主教教义或伦理。如展示望远镜时,参观者因其“一面视物,虽远而大;一面视物,虽近而小”表示诧异,卢氏对以“视人宜大,视己宜小”;[76]展示西琴时,卢氏表示“调心如调琴”,要善于自我调控,不能假借外物。[77]值得关注的是卢安德三次向李九标展示西画:第一次是1631年1月,李九标向卢索观审判图,卢则出示了四幅西图,分别是地狱灵魂图、炼狱灵魂图、天堂灵魂图和人生道路图;[78]第二次为当年2月,卢向李九标展示十八幅心图;[79]第三次是4月,观十幅勤怠图(即机不可失图)。[80]李九标颇为详尽地用生动形象的文字描述了这些西画,并记述下卢安德对每一幅画的解释,有时还发表自己的感慨,可见这给李氏留下了极深的印象。费赖之说十八幅心图和十幅勤怠图出于卢安德手,[81]此说并无其他材料佐证,但卢氏对西画的爱好,由此可见一斑。

卢安德短暂的一生似乎常常伴随神迹和灵感。他二十四岁时与一贵族女子订婚,然结婚当日忽得感应,离家出走选择了宗教生涯。在威尔纳时,他就有“天使”的绰号。据传他在罗马时,因梦见与圣方济各一起,即要求赴中国传教,[82]而其耶稣会的上司也因为忽发的神秘冲动,立刻同意了他的请求,在许多候选人中选择了当时条件并不出众的卢安德。[83]在卢死前不久,曾预言在自己死亡时,艾儒略将不会在他的身边,1632年9月5日,艾氏在离福州尚有一日路程时,“忽睹光亮,迨至忆及安德预言时,光始灭。安德于是日是时殁于林本笃神甫怀抱中”。[84]卢安德死后,其尸体长久不腐,且散发悦人香味。艾儒略等人一直在寻找合适的墓地,正好有一处荒山,因时时闹鬼而无人敢购买,当此处成为天主教公墓后,这些鬼就消失无踪了。有许多教徒参加了卢安德的葬礼,他们在山上竖起一个巨大的大理石十字架,这座山后来就被称为十字山。[85]

3.林本笃(Bento de Mattos,1600—1651)

林本笃,字存元,葡萄牙威迪吉拉城(Vidigueira)人。15岁进入耶稣会。1627年他被派往交趾支那,[86]1630年入华。据《口铎日抄》记载,他应于1632年3月入闽,[87]可能是为接替日益病重的卢安德的工作,数月后,卢正是死于林的怀抱,林并曾作《卢安德传》纪念好友。[88]

《口铎日抄》中与林本笃有关的只有卷四和卷六,从中可以略知期间他的活动:

1632年3月:到福州。(卷4)

1633年3月:艾儒略去温陵,由林主持福州天主教教务,包括接待、布道、主持仪式、指导教徒修炼等等。(卷4)

1633年5月:赴海口,当月末又返回福州。(卷4)

1633年8月:再赴海口。(卷4)

1634年8月:艾儒略赴温陵,林在福州。(卷6)

虽然《口铎日抄》中有关林本笃的记录不多,但至少可以从中对其人其事有所了解:首先,在入闽不过一年之后,他就独立巡游于福州以外的地区,表现了相当强的能力。第二,在解答教徒问题时,表现了良好的中文功底和对中国文化的理解。[89]林在谈话中特别喜欢用喻,相关条目几乎条条有比喻,如“记含如库藏”、[90]“魔鬼如系狗”、[91]等等,在回答“天地人是否可称三才”时,他回答天地人只是造物主所造,“君不观之书者乎?书者笔也,所以书者非笔也。而谓笔有能书之才,非通论矣”。[92]以“书者”喻天主,以“笔”喻天地人,使士人教徒们极易理解与记忆,可谓良喻。又有李九标等立“仁会”,林本笃对“仁”字解释说:“仁之为字,取义二人,盖以二人方成一仁。安有孤立寡恩,痛痒莫置而可谓仁乎?”[93]这一解释,与儒家经典相符,用于阐发天主教爱人之教义十分合适。费赖之说在1630年耶稣会的名录中,林本笃业已谙悉华语,又说他“经验丰富,熟习中国语言文字”,[94]显然不假。

林本笃可能并非脾气温和,待事宽容之人。根据方济各会的史料,1633年方济各派利安当等传教士入闽,他们出于礼貌赠送林氏一瓶葡萄酒,而林氏回应说甜酒让他恶心。并当面指责说“只有贼而不是牧羊人才从后门进入中国”。[95]林氏的不礼貌反应当然主要出于耶稣会与西班牙诸修会在中国问题上的矛盾,[96]但林氏的做法显然在福建天主教教区中不是缓解而是激化了这一矛盾,为后来旷日持久的礼仪之争埋下伏笔。林氏在这一微小的事件上的态度也可以解释后来他在海南屡次遇祸,最终被杀的命运。

1635年林本笃被派往海南,在那里他的传教事业非常成功。后因教外人妒害,于1640年回澳门避祸。1641年往交趾支那,1644年经澳门回海南。1652年(一说1651年)清军占领海南前夕发生兵乱,林被郑成功部将所拘,后被投海。遗体葬于琼州城外。[97]

4.瞿西满(Simon de Cunha,1590—1660)[98]

瞿西满(又作瞿洗满),字弗溢,出身葡萄牙科英布拉(Ciumbra)的贵族家庭。1606年入会前,已在科英布拉大学获艺术学位。1618年被选入亚洲传教团,并自里斯本出航。有记录1624年他已在杭州,[99]因此当时肯定已认识了艾儒略。

瞿西满在《口铎日抄》中仅出现在卷六,与他相关的条目不过五则,信息甚少。[100]从中可知,他于1635年2月至闽,应该是接替同年被派往海南的林本笃的工作,10月至龙江,为一些新教徒施洗,并在当月9日和26日两次举行瞻礼仪式。除此之外,也与教徒们谈话,回答问题。与林本笃一样,在谈话中他也时常用喻,如“良友如镜”、[101]“奉教若治田”[102]等等,其中文能力应该不差,仅1635年福州经其授洗者有560人,他并著有中文著作《经要真指》一卷。[103]

清军南下福建时,瞿西满在建宁,险被明守军以间谍处死,清军围攻建宁,一月始陷之,教堂毁于战火,瞿氏幸免于难。清初他继续在建宁一带传教,1652年“总督助其在延平建筑新教堂一所及天神堂一所”。[104]1657—1659年,他被任命为耶稣会中国副省长;1659—1660年担任中国日本视察员。1659年赴北京,1660年回到澳门不久即殁。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。